組織のなかで自分の考えや気持ちを自由に表せる「心理的安全性」について、関連する研究を進める小児科医の熊谷晋一郎・東京大学先端科学技術研究センター教授(当事者研究)は、「“ゆるさ”とは対極にある概念」と指摘する。自身の研修医としての経験を踏まえ、「一人ひとりがクライアント(顧客)へ価値を提供する上で『譲れないもの』、そこで生じる葛藤や危機意識をベースに、組織や個人の学びが生まれてくる」という。詳しく話を聞いた。

1977年山口県生まれ。新生児仮死の後遺症で、脳性麻痺に。東京大学医学部医学科卒業後、千葉西病院小児科、埼玉医科大学小児心臓科での勤務、東京大学大学院医学系研究科博士課程での研究生活を経て、2015年から現職。専門は小児科学、当事者研究。著書に『当事者研究と専門知―生き延びるための知の再配置』(金剛出版)、『当事者研究』(岩波書店)、『〈責任〉の生成』(共著、新曜社)ほか多数。

■2つの病院職場から

私は生まれつき脳性麻痺による身体障害を持ち、小児科医の仕事をしています。職場の心理的安全性というテーマに自分事として直面したのが、研修医の頃の出来事でした。

研修医は、例えば小さな赤ちゃんの採血をはじめ、経験のない色々な処置をしなければなりません。下手をしたら患者を傷つけてしまう、小児科では親御さんも立ち会う一層厳しい環境のなかで、トレーニングを積むことになります。

医療という失敗が許されない職場で例外的に、将来の医療者を育てるために失敗しても再度チャンスを与えるのが研修医制度です。試行錯誤を通じて成長に結びつける「実験的領域」は、新人教育の場としてどの職場にも存在しています。

しかし私が採血に失敗した時、それが未熟さによるものか、障害によるものか誰にもわかりませんでした。努力すればできるようになるのかが不確実な状況下で、医療者としては安全策を見越して「チャレンジをしないように」となっていくわけです。失敗を肥やしに成長していく同期を横目に、そのチャンスが先細りながら干されていく――そんな感覚でした。

次の年、別の中規模病院に配属されました。前の病院とは違い、人手不足で猫の手も借りたいほどの野戦病院のような雰囲気でした。私は、前の病院でさえ上手くいかなかったのだから、ここではさらに難しいだろうと思っていましたが、そうではなかったのです。

例えば、冬場に小児科の当直に立つと一晩で200人程の診察、さらに救急や病棟の重症患者への対応――誰か一人の力では解決できない圧倒的なタスクを前に、事故なく朝を迎えるためには全員が助け合う必要がある。自然発生的にそうしたカルチャーが共有されていました。

組織のメンバーは、普段からお互いの得意・不得意、性格を含めて全員がよく知っていました。緊急的な事態があれば、第一発見者が医療事務員であれ誰であれ即興的なリーダーとなり、ドクターや看護師などをPHSで集めて事に当たるわけです。誰かが威張るような余裕はなく、危機を乗り越えるためには苦手な領域で助けを請い、他のメンバーはおのずと自分の得意な領域で貢献するようになります。

そのなかで私は、障害がある医師というよりは、得意・不得意を持つパーフェクトではない医療者のうちの一人として、自分なりのスタイルでチームの一員になれたという感触がありました。採血についても、次々と処置室に運び込まれる子どもを前に、上司が耳元で囁いた「私だって、赤ちゃんの採血は難しい。何かあったら責任をとるから、思い切っていきなさい」という一言で身体の緊張がほぐれ、成功させることができました。

■高信頼性組織とは

こうした私の個人的な経験が、「組織のパフォーマンスを最大化しつつ、多様な人が活躍できるダイバーシティ雇用のあり方」という問題意識に結びつく導きの糸になったのは「高信頼性組織」の知見でした。

もともとは原子力発電所や航空管制システムなど、不慮の事故時の被害が甚大で、誰かのせいにしたところで全員が死んでしまうような、いわばトカゲの尻尾切りが原理的に不可能な組織が、どのように事故を未然に防いでいるのかを分析した組織論の一分野です。

そのポイントは、想定外の状況に対し柔軟かつ迅速に「学習」する可能性を最大化することです。

そのためにも、失敗が起きた時に個人の責任を追及するのではなく、組織に適切に責任を分配した上で、個人が自由に意見を表明することで失敗から学習する「ジャスト・カルチャー」の組織文化が重要とされています。

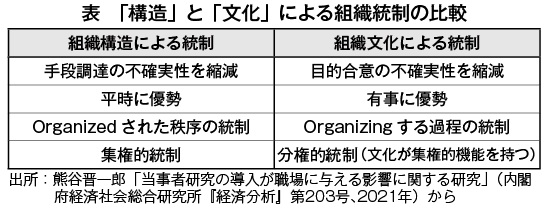

高信頼性組織の特性は、ルールや監視設備といった組織の「構造」よりも、人に蓄えられた知識や意識など「文化」の違いが重要とされており(表)、心理的安全性もこうした組織文化を測定する重要な尺度の一つです。

■生きのびるために

この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。