経済協力開発機構(OECD)と国立社会保障・人口問題研究所(社人研)はこのほど、日本の外国人労働者受け入れ政策を検証した報告書の概要を公表した。概要では「外国人労働者の家族帯同と、その家族成員が労働市場にアクセスできる条件整備が今後の経済社会の成長に非常に重要」と指摘。同日都内で開かれたシンポジウムでは、適正な受け入れに向けて幅広い連携を求める企業の声や、教育・医療を含めた行政や地域社会の役割の重要性が指摘された。

■特定技能2号はわずか37人

報告書は2021年から3年間かけて、OECDと社人研が共同で調査。広範なスキルレベルごとに日本の外国人労働者政策を分析した初めての取組みだ。

2013年に約71.8万人だった国内の外国人労働者数は、23年に約204.9万人と10年間で約2.8倍に増加。そのうち技術移転を目的として5年を上限に受け入れる「技能実習」資格者は41.3万人で、10年間で約3倍に増えた。

報告書は技能実習制度について、「多くの企業や労働者が(技術移転としてでなく)労働移住プログラムとして利用してきた」と指摘。送り出し国での多額な手数料請求や不透明な採用プロセスなどの問題点をあげ、雇用主を変更する「転籍」の期間制限(現行原則3年間)は緩和すべきとした。一方で、監理団体による労働者研修や企業監査、技能実習機構による監督指導など日本独自の仕組みは維持すべきと評価している。

中間技能人材の確保を目的に、近年急速に増加しているのが「特定技能」資格者だ。介護や建設など人手不足産業を中心に19年に創設された在留資格で、最長5年の期限がある「1号」と、より熟練した技能を条件に家族帯同を認め、事実上の永住が可能な「2号」がある(図表1)。1号資格者数は23年末時点で約20.8万人にのぼる一方、2号資格者はわずか37人となっている。(出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等」)

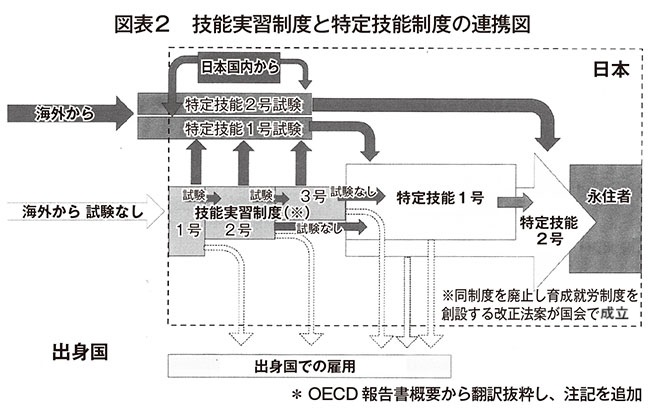

政府はこの3月、技能実習制度を廃止した上で「育成就労」制度を創設し、目的を技術移転ではなく人材確保と明確化する法改正案を国会へ提出し、6月14日に参議院本会議で可決し成立。原則3年間の就労後に特定技能1号へ移行する制度設計とし、同職種内の転籍制限期間を緩和するなどの内容で、27年までに施行される。4月には特定技能1号の対象分野を16産業に拡大するとともに、向こう5年間の受入見込み数を計82万人とする運用方針を決めた。

技能実習制度と特定技能制度のキャリアパスを模式図に示したのが図表2。国際的にも特徴的な仕組みとして報告書が注目するのが、事前の訓練を前提とする「試験」でスキルを評価し、資格を認定する枠組みだ。技能実習を経由せず、出身国での試験を通じて直接特定技能の資格を得る割合は、22年時点で全体の3割に達しており「非常に多い」と評価する。

その上で、特定技能2号の在留資格を念頭に「労働者の家族帯同と、その家族成員が労働市場にアクセスできる条件整備が今後の経済社会の成長に非常に重要であり、そのためには地域コミュニティの関与が求められる」と提言する。

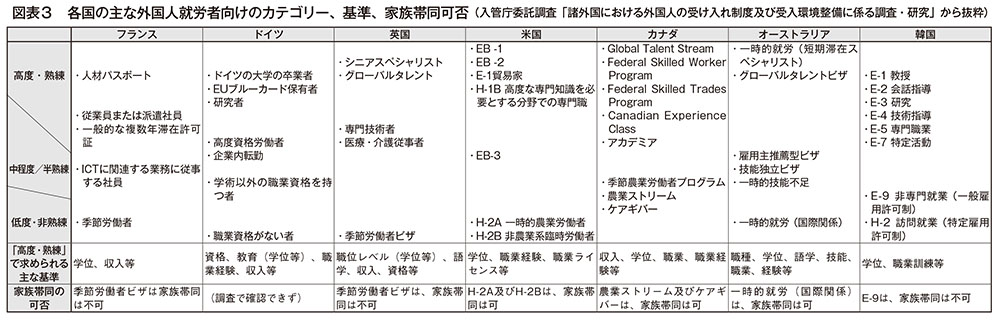

労働者本人だけでなく、その配偶者が適正な賃金で就労でき、子どもを含めて行政や地域コミュニティのサポートを得られることが、外国人労働者に選ばれる国となるためにも重要との指摘だ。各国の外国人受け入れ制度における家族帯同の可否をみると(図表3)、滞在期間が数カ月の季節労働者などを除いて帯同を可能とする国が比較的多く、米国や豪州などでは一時的就労者にも家族帯同を認めている。

この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。