雇用形態にかかわらず同じ仕事に同じ賃金を支払う同一労働同一賃金は、派遣労働の現場でどう進んでいるのか。雇用間格差是正に向けて現在最も多くの職場で用いられている「労使協定方式」での23年度向け一般労働者の職種別平均賃金(一般賃金水準、記事末尾に掲載)について、近年の動向を踏まえたその読み解き方と活用の可能性を探る。

■「例外」が主流に

同一労働同一賃金に対応するため2020年4月に施行された改正派遣法により、派遣元に①「派遣先均等・均衡方式」②「労使協定方式」のいずれかの方式で、派遣労働者の待遇を確保することが義務づけられた。

①は派遣先の労働者と比較して、基本給や賞与、手当、福利厚生などで差別的取扱い、あるいは「不合理な待遇差」がないようにする方式。派遣先には「比較対象労働者」の情報を提供し、派遣料金に配慮する義務が規定された。

②は、派遣元で過半数労働組合か過半数代表との労使協定を締結して待遇を確保する方式。賃金は、厚生労働省が毎年示す一般賃金水準と同等以上とし、昇給規定などの仕組みも必要だ。

制度の検討過程では、当初案は①のみだったが、委員から「個別労働者についての派遣先との交渉は派遣元の実務のキャパシティを超える」「派遣は(企業内でなく一般的な)職種別賃金相場が形成され得る」などの反対意見が続出。派遣先均等・均衡方式を原則としつつ、例外として労使協定方式も導入されることとなった。

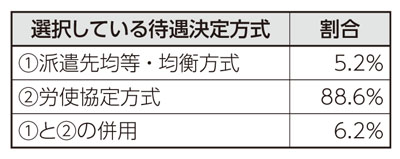

派遣元がどちらの方式を選択しているかについて、22年末に厚労省が発表した集計結果によれば、同年6月1日時点で①「派遣先均等・均衡方式」が5.2%、②「労使協定方式」が88.6%、両方式を併用が6.2%と、約9割が労使協定方式を選んでいる。

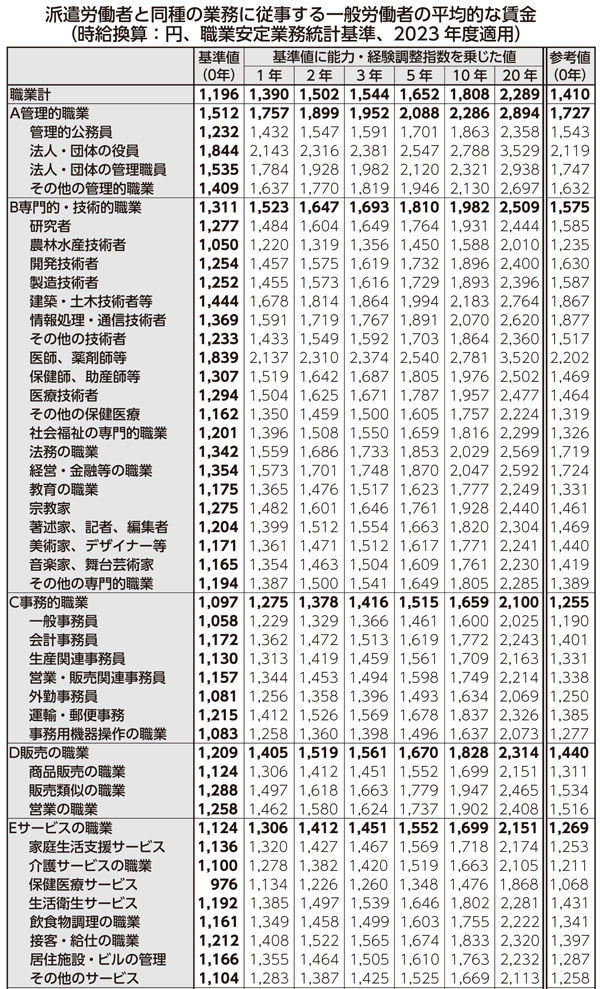

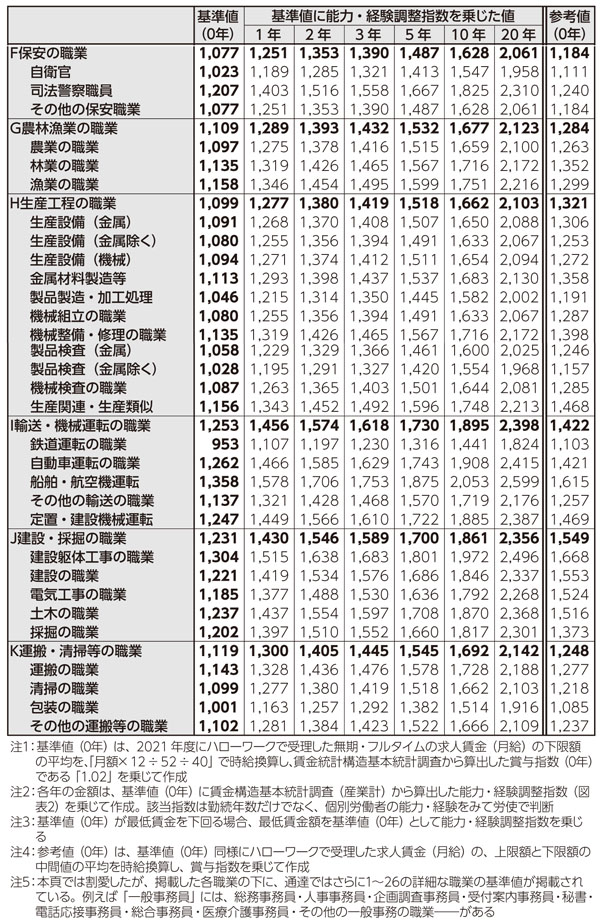

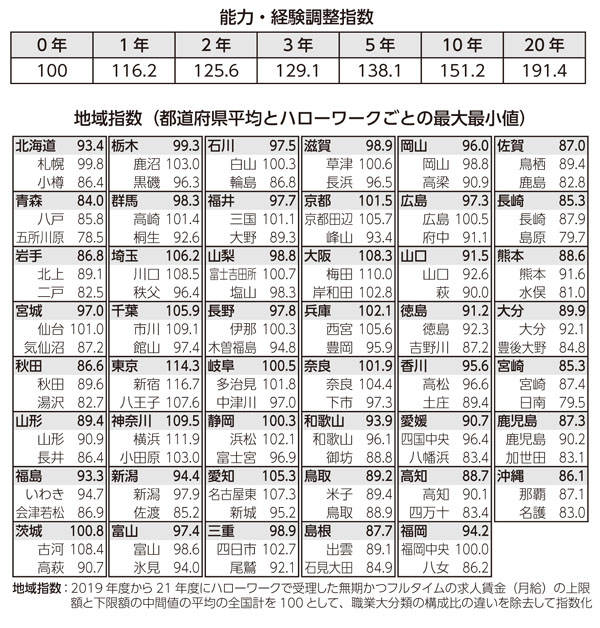

実際に比較する賃金額の計算は、厚労省が示す一般賃金水準の該当職種の「基準値(0年)」に、勤続年数や技能の蓄積などに応じた「能力・経験調整指数」(記事末尾に掲載)と、勤務地の「地域指数」(同)を乗じて算出する。一般賃金水準は、「賃金構造基本統計調査」に基づく基準値(本記事では割愛)と「職業安定業務統計」に基づく基準値の主に2種類が厚労省から示されている。職種ごとに若干の差はあるものの、概ね9割以上で「職業安定業務統計」の基準値が使用されている。

■張り付く事務・製造系

『派遣労働をめぐる政策効果の実証分析』(2022年3月)を執筆した労働政策研究・研修機構(JILPT)の小野晶子副統括研究員は、労使協定方式における一般賃金水準について「実質的に派遣労働者の職種別、地域別の最低賃金額が提示されているともいえる」と指摘。その上で、「設定額いかんによっては賃金を上昇させる効果が大きい」と述べる。

「待遇を決めるカギの一つは、派遣先と派遣元とのパワーバランス。提示されている一般賃金水準や調整指数による昇給の仕組みを活用することで、派遣元での労使交渉だけでなく、派遣元が派遣先に待遇改善の原資となる派遣料金の向上を求めやすくなっている面はある」

同書では、約2万4千の派遣元事業所を対象にしたアンケート調査(回答率30~35%)から、2017年度、18年度、19年度時点での派遣労働の動向推移や同一労働同一賃金の施行状況を分析。結果からは、賞与や通勤手当、各種手当などの割り当てが増えたことなどにより、法施行後の推計値で派遣賃金が日額平均約740円増加したことが分かった。

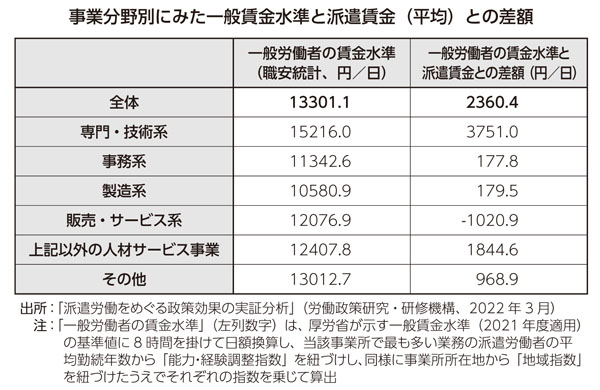

一方、厚労省が示した一般賃金水準から推計した平均値(表左列数値、日額)と、派遣元への調査から得られた派遣労働者の賃金平均値の差額(右列数値)を派遣事業分野別にみると、特徴が現れる。

「専門・技術系」は一般賃金水準を4千円弱上回っているのに対し、「事務系」「製造系」は、差額180円弱(時給換算で約23円)と水準にぴったり張りつき、「販売・サービス系」では逆に水準を下回っている。この背景には、分野ごとの特色や賃金の成り立ちの違いがあると小野さんは指摘する。

■最賃から一般賃金水準へ

「専門・技術系」は、人材会社からの派遣だけでなく事業会社から派遣されるケースも多い。例えば電機設備会社で設計や情報通信などを担う正社員が、クライアント先で仕事をするために派遣されるケースだ。賃金は全体的に高く、賃金幅も広い。

「事務系」「製造系」は、従来から派遣先からの賃金抑制圧力が強い特徴がある。特に製造系の賃金は、製造ラインの計画に沿って材料原価や納期、総人件費の上限が決まっていることが多い。より多くの人員を確保するため時給は地域別最低賃金に張りつく傾向がある。

「ただ近年、製造系はキャリア形成支援に力を入れる派遣元が増え、人手不足も背景に賃金は上昇し、事務系に近づいています。法改正により、派遣労働者の賃金が張りつく先が地域別最低賃金から職種別一般賃金水準に変わったとも言えるかもしれません」

一般賃金水準にぴったり張りつく事務系・製造系は、その影響を特に大きく受ける事業分野であることが調査結果から読み取れる。

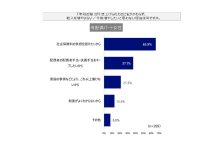

「販売・サービス系」は、一般賃金水準を日額で約1000円下回っている。背景にあるのは、選択する待遇決定方式の差だ。「②労使協定方式」を選択する割合が75.5%と4分野で最も低く、「①派遣先均等・均衡方式」が10.4%と同じく最も高い。

②を選択した場合は制度上一般賃金水準を下回ることはないため、①を選択した派遣元の賃金が、全体の平均賃金を押し下げたと考えられる。販売・サービス系は元々平均的に派遣賃金が低い。そのため一般賃金水準を下回る派遣賃金を設定している事業所が、それを維持するために①を選択している可能性がある。

「介護や包装、運搬などは比較的小規模な事業所も多く、個別労働者への対応がしやすいために派遣先均等・均衡方式を選んでいる可能性があります」

調査結果によれば、派遣先均等・均衡方式を選択した理由として「派遣先の労働者の賃金の方が一般賃金水準より低いから」と答えた割合(複数回答)は、事業別では「製造系」が最多で20.9%、次いで「販売・サービス系」が16.9%、「事務系」が10.0%だった。規模別では「10人未満」の派遣元事業所が7.7%に対し、「100人以上」では21.6%と、規模が大きくなるほど割合が高くなる傾向がみられた。

■急増する事務・製造系の無期雇用派遣

2020年度の労働者派遣事業報告書の集計によれば、全国の派遣労働者数は約193万人。派遣法が大きく改正された15年度と比較して約42万人(27.8%)増えた。売上高は15年の約5.7兆円から20年には約8.6兆円と約2.9兆円(50.9%)上昇。社会保険料や教育訓練費、派遣元の事業利益といった、派遣賃金を除く金額が派遣料金に占める割合を表す「マージン率」は、31.6%から35.6%へと4.0ポイント上昇している。

近年、特に増加傾向が著しいのが無期雇用派遣だ。15年の法改正で有期雇用の派遣労働者個人の期間制限が3年とされた一方、無期派遣の期間制限は撤廃されたため、有期派遣で上限の3年を経過した後に無期派遣に転換する者が増えたためだ。20年度の事業報告では、有期派遣が前年比約1万8千人(同1.5%)減少した一方、無期派遣は約10万8千人(同18.0%)増加している。

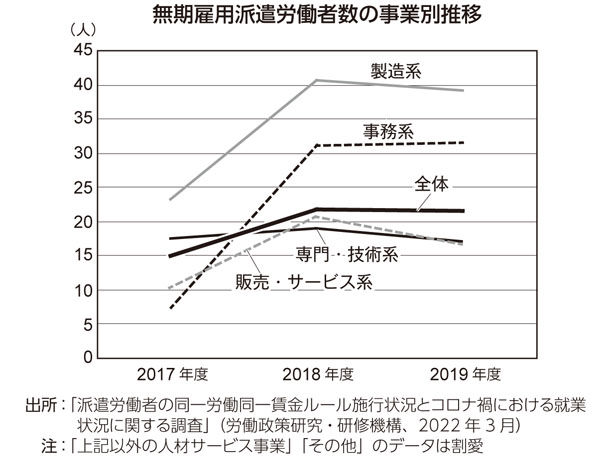

JILPT調査では、17~19年度を通じて調査に回答した派遣元に限定して、1事業所当たりの無期雇用派遣労働者数の事業別推移を調べている。全体平均では15.1人から21.6人に増加。主な事業別(複数回答)では、専門・技術系で17.6人から17.2人とほぼ変わらないのに対し、事務系は7.5人から31.7人と急激に増加し、製造系は23.3人から39.3人へ、販売・サービス系が10.4人から16.7人へそれぞれ増加していた。有期派遣から無期派遣へ転換する派遣労働者が、事務系と製造系で急増している傾向が分かる。

派遣先に直接雇用される労働者数はどうか。20年の派遣事業報告によれば、派遣契約を終了した「雇用安定措置」対象労働者108万人のうち、「派遣先への直接雇用の依頼(第1号措置)」を講じたのは6.7万人(6.2%)、うち実際に雇用されたのは2.9万人(2.7%)だった。

「直接雇用の判断は、派遣労働者が担う業務を派遣先が内製化すべきと考えるかどうかが影響するだろう」と小野さんは指摘する。

■ポイントは「能力調整指数」

今後の派遣賃金の動向について小野さんは、「能力・経験調整指数が最大のポイント」と述べる。調査の中でも、派遣元の賃金表作成率は18年度時点の18.3%から19年度時点には60.9%と1年間で急激に上昇。同一労働同一賃金の施行に伴い、規則としての賃金上昇の具体的指標が整いつつある現状が窺える。

「一般的な職種別・地域別の賃金水準が明確に示されることで、契約社員やパート・アルバイトなど他の非正規雇用に与える影響も予想される。労働市場に占める派遣労働の比率は高くはないものの、待遇改善のトリガー(きっかけ)となる可能性はある」と指摘した上で、小野さんはこう話した。

「派遣労働者の待遇改善に向けたキャリアラダーをつくっていくことが重要。そのために職種別の一般賃金水準を交渉材料として活用することは、派遣料金向上の一助になるでしょう。派遣元がそれを公正に派遣賃金に反映するのは当然のことです」

労働政策研究・研修機構 雇用構造と政策部門 副統括研究員。専門分野は非正規雇用、ボランティア等の多様な働き方、労働経済学。近年の研究成果に『派遣労働をめぐる政策効果の実証分析』(2022年3月)など。労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会公益委員ほか。